2018年9月22日(土)

スレート屋根について

屋根材には瓦、金属、セメントなどありますが、今回はスレート屋根、特に薄型スレート屋根をピックアップしてお話しします。

スレート屋根の特徴

スレート屋根には厚さ4.5㎜程度の薄型と20㎜以上の厚型の2種あります。

この薄型スレート瓦は一般的に多く使われており、新築でのシェアは90%ととも言われています。

カラーベストやコロニアルといった商品名で呼ばれることが多い屋根材です。

薄型スレート瓦はセメント成分85%石綿成分15%の割合で混合・成形された屋根材です。

セメントが主成分のため、板そのものは吸水しやすい性質があり、表面に塗装を施すことで防水性を持たせています。

スレート屋根の劣化

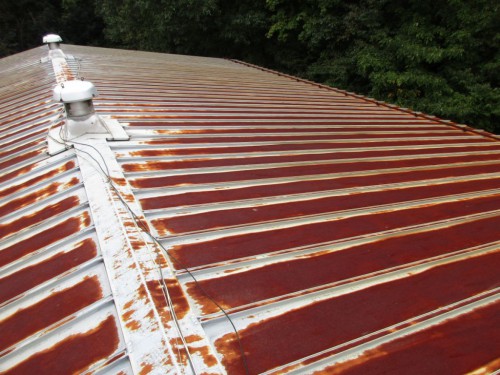

スレート屋根は塗装で防水されているため、風雨や紫外線にさらされ表面の塗装が劣化します。

塗膜が劣化すると雨水が瓦に染み込み、コケの発生が見られるようになります。

また屋根は雨と日差しを受ける過酷な環境であるために、湿乾を繰り返すことで瓦が反ってきます。

さらに進行すると、屋根材にひび割れが発生するようになります。

またスレート屋根の棟は鋼鈑製の事が多く、この棟鋼鈑にサビが発生したり、固定釘が浮いて来たり、さらには棟の内部の木下地が腐ってしまっていることもあります。

こうした劣化事象は築10年以降で見られるようになってきますが、早めのメンテナンスに越したことはありません。

スレート屋根の耐用年数は25年程度ですので、その間、10年ごとの気持ちで1~2回はメンテナンスを行いましょう。

スレート屋根のメンテナンス

ではこうした劣化事象が見られたら、どうしたら良いのでしょうか。

状態にもよりますが、ひび割れも少なく、スレート屋根の強度が著しく低下していない場合には、塗装によるメンテナンスが有効です。

そしてこの塗装の際に重要なのが縁切りと言われる工程です。

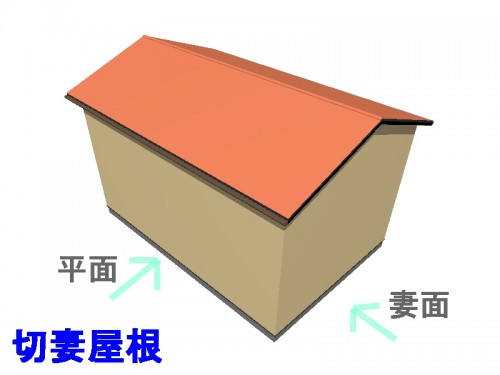

屋根材は鎧状に重ねてあります。

屋根の左右は突合せ、上下は重ねシロをもうけ重ねますが、左右の突合せ部分からは必ず水が入り、上下の重なり部分から排出される構造になっています。

この上下の重なりを塗装で埋めてしまうと、出口を失った雨水が屋根内部で溜まることとなり、雨漏りの原因となるのです。

そこで、重なりシロが塗料で埋まらないよう、隙間を設ける処置として縁切りを行うのです。

塗装では保護できない場合はどうしたらよいでしょうか。

ひび割れがひどかったり、人が乗ることで割れてしまう程板の強度が落ちているものは、カバー工法または、葺き替えを行うという、大掛かりなメンテナンスとなります。

カバー工法は、現状のスレート屋根の上に、ルーフィングと言われる防水シートを敷き、屋根を葺く工法です。

屋根重量が増えるため、同じスレート屋根や金属屋根、アスファルトシングルなどの軽量な屋根材を葺くことが望ましいです。

葺き替えは、現状の屋根材を撤去して、新たな屋根を葺く方法です。

場合によっては、下地・ ルーフィングからやり直す事も必要です。

アスベスト

スレート瓦を語るうえで無視できないのがアスベストです。

人体に害を及ぼすアスベストですが、法規制がかけられ現在生産・販売しているスレート瓦には含まれていません。

しかし、クボタでは2001年12月まで、松下電工では2003年6月までアスベストを含むスレート瓦が製造されていました。

建物の築年数によっては、アスベスト含有のスレート瓦であるかもしれません。

アスベスト含有の場合、葺き替えのため撤去を行うとアスベストが飛散してしまうので、カバー工法で封じ込めてしまう方法が理想的です。

今お住まいの薄型スレート屋根がどんな状態なのかプロによる正しい診断がカギとなってきます。

コケはないか、ひび割れが無いか、棟板金に異常はないか、アスベストが含まれているのか、などの確認を行いましょう。

そのうえで 塗装なのか、カバー工法なのか、葺き替えなのか、どういったメンテナンスが適切なのか考えていく必要があります。