2019年1月26日(土)

図面いろいろ

ひと口に図面と言ってもいろいろあります。

電化製品を買うとたまに製品図面がついてたり、私の大好きなナノブロックにも組立図面があったりしますが、

私たちの建築業界で言う図面は建物図面のことです。

では建物図面とは何ぞや?

建物を建てるために必要な仕様や、寸法等を図示してあるものです。

建築図面も色々と種類があります。

敷地と建物の位置関係を示した「敷地配置図」

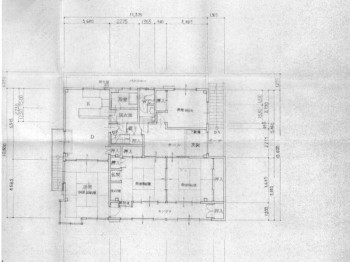

建物を上から見た、いわゆる間取りのわかる「平面図」

建物を横(東西南北4方向)から見た「立面図」

屋根を上から見た「屋根伏図」

建物の構造を表すために建物を縦に切って横から見た「断面図」

「断面図」をさらに細かに詳細に表した「矩計図(かなばかりず)」

基礎を上から見た「基礎伏せ図」

横材を示した「土台伏図」や「小屋伏図」

天井を表した「天井伏図」

各室の4方向を絵にした「展開図」

柱や、梁などを通り芯ことに示した「軸組図」なんてものもあります。

また、それぞれの箇所の仕上げ材を一覧表にした文字ばかりの「仕上表」も図面の1つです

こうした図面を基に、建物を建築していくのです。

ちなみに、最近ではパソコンでCADソフトを使って図面を作成し、コピー用紙に印刷しますが、

その昔はトレース用紙に設計士が図面を手書きし、

トレース用紙と感光紙を重ねて青焼き機といわれる特殊な複写機にかけて複写していました。

この複写図面は青色の濃淡で出てくるので「青焼き図面」とか「青図」と呼んでいました。

電話でお問い合わせ頂いた時に、「建物の図面はお持ちですか」と聞かせていただきます。

一般の方はピンと来なくて当然。

家を建てる時に打合せで使っていたものかしら?

建築業者にもらった確認申請についているものかしら?

ごめんなさいね、こちらの説明不足です。

上の2つとも正解です。

建築業者によって、渡す図面は様々ですので、お宅によっては打合せ図と確認申請図両方あったり、

最終図面として製本されたものをお持ちだったりしますが、

どちらにもたいていの場合平面図と立面図がついています。

最低限この2種類の図面があると、建物の外装調査には有効です。

しかし、そもそも中古で購入された建物だと、図面そのものが無かったりします。

また建築途中に設計変更があり、お手元の建物図面と実際の建物が異なることもしばしばです。

建物の情報として図面があると大変有益ですが、

建物の現状を的確に判断する能力と技術があれば、図面が無くても大丈夫!

図面を起こすことも、建物の維持管理に何が必要かを提案することもできます。

私たちプロタイムズ岐阜関店ではお客様の状況に応じて対応させて頂いていますので、

図面が無くても安心してお問い合わせ下さい。

この機会に図面が欲しいという方、作成してお渡し致しますので、担当スタッフにご相談してみてくださいね。