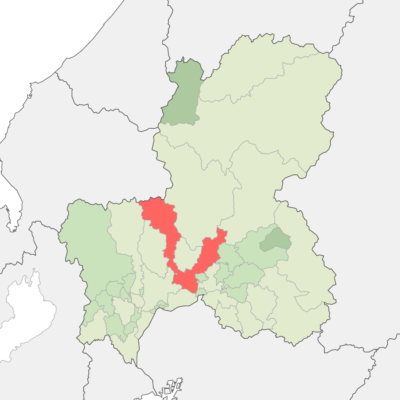

地方で働く、関市で働くということ

地方で働く、関市で働くということ

2025年9月17日(水)

2025年9月17日(水)

1,地元人材の現状と社会的背景

関市のような地方都市では、進学や就職のために若い人たちが外へ出ていくことが多く、

そのまま地元に戻らないケースも少なくありません。

特に勉強熱心な優秀な若者ほど、一度外に出ると都市部で生活基盤を築いてしまう傾向があります。

その結果、地方には「優秀な人材が不足している」と言われることもあります。

これは関市に限らず全国的な課題であり、日本全体の衰退にもつながりかねない重要な問題だと僕は考えています。

だからこそ、地方が元気にならなければ日本の未来は明るくならないのです。

2,都会で活躍する人材と地方の役割

正直なところ、本当に優秀な人材は都会で一流企業や行政、研究機関に就職し、

国や社会のため、社会的な貢献を果たしていくのだと思いますし、使命であると思って邁進して頂きたい。

一方で、大学を出たといってもレベルはさまざまで、都会で成果を出すのが難しい人材もいます。

しかし、戦う場所を選べば十分に力を発揮できるフィールドがあると僕は考えています。それが地方です。

ちなみに関市は「ど田舎」ではありません。大都市に比べればいろいろ見劣りするかもしれませんが、

暮らしにはなんの不便もなく、多くの人が豊かに暮らしています。

3,息子の体験から見えたこと

東京に10年住んでいた息子が去年から帰ってきました。

息子に対し「東京での暮らしはどうだった?」と聞くと、

「家族を持ち、マイホームを建てるまでの未来が描けなかった」と話していました。

仮に東京で小さなマイホームを持つとすれば、都心から最低片道2時間は離れた場所で、

過酷な通勤を覚悟しなければなりません。

それが健康に良い暮らしといえるのか、僕にはそこは理解できません。

一方、関市なら建売住宅であれば3,000万円以下で手に入り、

マイホームでは庭で家族とバーベキューを楽しんだり、子どもの成長に合わせてスポーツ少年団に通わせたり、子育てをのびのびできる環境があります。

4,地方で暮らす豊かさ

地方に働く場所がないなんてことは決してありません。

関市にも優良企業はたくさんあります。

都会にしか良い会社がないと思われがちですが、地方にも魅力的な企業は数多く存在します。

さらに視点を変えると、「鶏口牛後(けいこうぎゅうご)」という考え方もあるのではないでしょうか。

つまり、大企業の中で小さな歯車のひとつとして働くのか、

それとも地方の小さな優良企業で経営に近い立場に立ち、責任ある役割を担うのか。

どちらが正しいということではなく、それぞれに価値があります。

ただ、地方には「自分の存在感を発揮できる環境」が比較的多く残されています。

規模の小さな企業だからこそ、自分の意見や努力が経営に直結し、

組織や地域に大きな影響を与えることができます。

都会とはまた違った充実感があるのです。

さらに暮らしの面では、地方には都会にはない豊かさがあります。

- 渋滞がほとんどなく、車での移動も快適。

- 山や川、海といった自然が近くにあり、キャンプやアウトドアもすぐ楽しめる。

- ゴルフ場も私の自宅からだと車で30分以内に20か所以上。

- 電車通勤はほぼなく、車でせいぜい30分圏内。

- 名古屋までは60~70分で行けるため、コンサートや都市的な楽しみも十分可能。

- 美味しい飲食店も多く、食の楽しみも身近です。

こうした環境は、都会の便利さとはまた違う「豊かな暮らし」を実現させてくれます。

5,地方経営の可能性

都会では優秀な人材が数多く集まり、競争は激しくなります。

ですが地方では、戻ってきた人材が活躍できる余地が大きく、経営や事業運営において大きな強みとなり得ます。

これはランチェスター戦略の考え方にも通じる「戦いやすい場所で勝つ」という発想です。

都会には強者や大資本企業もひしめき合います。

そこにあえて戦いを挑まないのもまた戦略と言えませんか?(経営的な考えから)

もちろん都会で有名な大学に行った=勉強ができる=経営ができるわけではありません。

経営に必要なのはとにもかくにも熱意だと僕は考えています。

その上で、学んできた知識や経験があれば、さまざまな局面に柔軟に対応できる強みになるのです。

まとめ

都会には都会の魅力があり、挑戦の場として活躍する人材がいるのも素晴らしいことです。

一方で、地方にも優良企業は数多くあり、暮らしやすさ・自然の豊かさ・家族との時間

という面では都会に勝る価値があります。

地方に残る、あるいは地方に戻るという選択は「都会で戦えなかったから」ではなく、

「地方でこそ実現できる豊かさと活躍の場がある」からこそ意味がある。

関市で商売を続けてきた僕自身、そう強く実感しています。