鍋屋バイテック様に学ぶ、経営の本質

鍋屋バイテック様に学ぶ、経営の本質

2025年8月23日(土)

2025年8月23日(土)

日頃より大変お世話になっている 鍋屋バイテック様の新聞記事 を拝見しました。

敷地内でコーヒー豆を育て始め、自社の技術を活かした

新事業(農業・ブランド化) に取り組んでいるというニュースです。

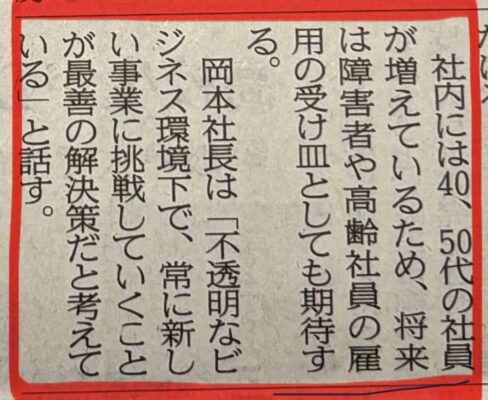

その中で、私が震えるほど感銘を受けたのが、この記事の一節でした。

「社内には40、50代の社員が増えているため、将来は障害者や高齢社員の雇用の受け皿としても期待する」

経営とは何か?

経営とは単に利益を上げることではなく、 働く人の未来に責任を持ち、その人生を支えること。

この言葉を目にしたとき、改めて「経営者としての本質」に気づかされました。

バイテック様の事業の多角化やブランド戦略の裏には、

「社員の人生をどう守り、どう活かすか」という視点が常にあるのです。

変化し続けることの大切さ

鍋屋バイテック様は 1560年創業 という、とてつもなく長い歴史を持つ企業。

しかし「同じ事業、同じものを作り続ける」のではなく、 常に変化し続けることを実践されています。

これは、私自身のも強く重なります。(おそれ多い話ですが…謝)

三輪塗装も「ペンキ屋」としてスタートし、今では新築住宅まで手がけられるようになりました。

業態を変化させながら成長してきた歴史を振り返ると、

「できるかどうかはともかく、変化を恐れず挑戦すること」がいかに大切かを再認識しました。

三輪塗装が目指すもの

弊社が掲げるスローガン 「めざせ100年へ」。

これは単なる操業100年を意味するのではなく、

これからの100年、いや未来永劫続く会社をつくろう という決意のシンボルです。

学びと問いかけ

バイテック様の取り組みは誰もができることではありません。

まさに 長期的な視座と人間力を兼ね備えた経営の在り方。

岡本社長、そして経営陣の 偉大な経営手腕と人間力 を、 改めて学ばせていただきました。

この記事は、私自身にとっても

「経営者としてどう在るべきか」を問い直す機会となりました。

そして私自身も、この経営視点で改めて自社の今後を深く考え直したいと思います。

新聞記事要約

鍋屋バイテック(関市の機械部品メーカー)が新規事業として農業分野に参入し、

本社工場の敷地内でコーヒー豆の栽培を開始した。

同社は独自開発した遠隔監視システムを活用して温度や湿度を制御し、温室で安定した栽培を実現している。

今後は栽培面積を拡大し、数年後には収穫したコーヒー豆を使った

「関ブランドのコーヒー」として販売することを目指している。

また、農業への挑戦を通じて自社のIoT技術の実証の場とし、新たな成長分野を開拓する狙いもある。